Digitaler Zwilling für den vollautomatisierten Bahnbetrieb: Dr. Sebastian Skibinski über das KI-Training mit virtuellen Szenarien

Um Züge in offenen Netzen sicher und vollautomatisiert fahren zu lassen, braucht es nicht nur leistungsfähige Sensoren – entscheidend ist auch eine gezielt trainierte Künstliche Intelligenz (KI). Doch wie kann man KI auf Stör- und Notfallsituationen vorbereiten, für die kaum reale Daten existieren? Die DB InfraGO hat im Rahmen der Sektorinitiative Digitale Schiene Deutschland dafür einen digitalen Zwilling des Bahnbetriebs entwickelt: eine virtuelle Umgebung, in der kritische Szenarien umfassend simuliert und KI-Systeme trainiert werden können. Damit wurden wichtige Impulse für die Branche gesetzt und der Grundstein dafür gelegt, dass in Zukunft entsprechende Systeme von Bahnbetreibern bestellt werden können.

Im Interview erklärt Experte Dr. Sebastian Skibinski, Leiter Not- und Störfallmanagement Automatisiertes Fahren, wie der digitale Zwilling funktioniert, welche Herausforderungen damit verbunden sind und warum er ein entscheidender Baustein auf dem Weg zum vollautomatisierten Zugbetrieb ist.

Sebastian, ein vollautomatisierter Bahnbetrieb setzt umfassende Wahrnehmungs-, Entscheidungs- und Handlungssysteme voraus. Welche sind das?

Die Grundlage für das vollautomatisierte, fahrerlose Fahren (ATO GoA4) bilden im Wesentlichen drei Schritte: die Umfeldwahrnehmung (Sense), die Bewertung von Situationen (Think) und schließlich das Einleiten notwendiger Maßnahmen (Act) – zum Beispiel eine akustische Warnung oder eine Notbremsung. Diese drei Schritte sind essenziell, um auch in unvorhergesehenen Situationen sicher reagieren zu können.

Welche spezifischen Herausforderungen und Chancen siehst du bei der Entwicklung eines digitalen Zwillings für vollautomatisiertes Fahren im offenen Bahnsystem im Vergleich zu geschlossenen Systemen?

Der vollautomatische Betrieb in einem offenen System ist deutlich komplexer als in einem geschlossenen System wie in einer Metro. Für den digitalen Zwilling bedeutet das, dass wesentlich mehr Situationen realistisch nachgestellt und simuliert werden müssen. Mit jedem zusätzlichen Freiheitsgrad steigt die Zahl möglicher Szenarien exponentiell an. Kurz gesagt: Je komplexer das reale Umfeld und die abzubildenden Funktionen sind, desto aufwendiger und umfangreicher muss auch die Simulation gestaltet sein.

Wie helfen digitale Zwillinge bei der Simulation kritischer Szenarien für automatisierte Zugoperationen, und welche Hauptvorteile bieten sie im Vergleich zu traditionellen Testmethoden?

Der Aufwand für das reale Nachstellen von 50 Szenarien auf einem Prüfgelände beträgt rund zwei Wochen. In der Simulation benötigen wir für ein einzelnes Szenario derzeit etwa fünf Minuten, also insgesamt ungefähr vier Stunden für dieselbe Anzahl. Das ergibt bereits heute einen Effizienzfaktor von 20. Anders gesagt: In der gleichen Zeit können wir statt 50 ganze 1.000 Szenarien simulieren – und da Hardware und Software keine Pausen benötigen, sind sogar bis zu 4.000 Szenarien möglich. Ein weiterer Vorteil: Wir können die Simulation beliebig skalieren, indem wir zusätzliche Hardware nutzen. Aktuell rechnen wir zum Beispiel auf vier Servern mit jeweils acht leistungsstarken Raytracing-GPUs.

Welche Rolle spielt Künstliche Intelligenz dabei?

Künstliche Intelligenz ist zentral, um die hohen Anforderungen an Aufgaben wie Bilderkennung oder Verhaltensvorhersage im automatisierten Bahnbetrieb zu erfüllen. Was für Menschen scheinbar mühelos ist – etwa das Erkennen von Hindernissen auch bei schwierigen Sichtverhältnissen durch Schnee, Regen, Laub oder Schattenwurf – ist für technische Systeme sehr komplex. Klassische Verfahren stoßen hier schnell an ihre Grenzen. Maschinelle Lernverfahren bieten große Vorteile, benötigen dafür aber sehr große Mengen an Trainingsdaten. Diese stehen in der Realität jedoch nicht in ausreichendem Umfang zur Verfügung. Die Simulation ermöglicht es uns, diesen Datenbedarf ressourceneffizient zu decken.

Welche Eigenschaften und Aufgaben hat der Digitale Zwilling des Schienennetzes?

Wir bilden das reale Streckennetz von Hamburg, Berlin und künftig auch Stuttgart im Digitalen Zwilling präzise nach. Zusätzlich ist ein zentraler Bestandteil die Nachbildung der beiden Züge aus dem Kooperationsprojekt AutomatedTrain*, bei dem die DB InfraGO Konsortialführer ist. Darin erproben wir die vollautomatisierte, fahrerlose Bereitstellungs- und Abstellungsfahrten sowie das automatisierte Auf- und Abrüsten von Zügen. Diese digitalen Zugmodelle umfassen auch deren komplexe Sensorsetups, die für die Umfeldwahrnehmung entscheidend sind. Darüber hinaus simulieren wir sowohl reguläre als auch nicht-reguläre Betriebsszenarien – und zwar auf Grundlage einer universellen Beschreibungssprache, die sowohl vom Menschen als auch von der Maschine gelesen und eindeutig interpretiert werden kann. Wir beschreiben die Szenarien zunächst mithilfe von Parametern. Anschließend werden sie automatisch weiter konkretisiert. Auf diese Weise lässt sich die enorme Variantenvielfalt potenzieller Situationen im Bahnbetrieb effizient abbilden und testen.

Ein präzises Abbild realer Bahnstrecken und die automatisierte Simulation relevanter Betriebsszenarien – wie funktioniert das konkret?

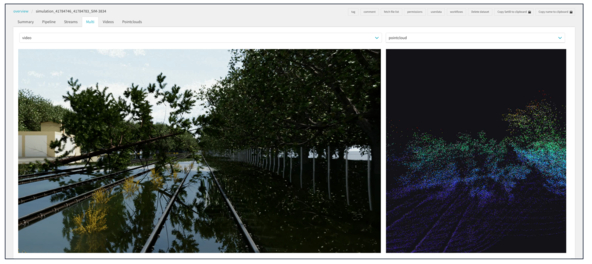

Wir haben hierfür eine komplexe Simulationstoolkette aufgebaut, in der die 3D-Simulations und Entwicklungsplattform „NVIDIA Omniverse“ eine zentrale Rolle spielt, ergänzt um zahlreiche weitere Werkzeuge. Damit lassen sich sehr unterschiedliche Szenarien simulieren, wie zum Beispiel eine gezielt herbeigeführte Überschwemmung bestimmter Streckenabschnitte, um die Reaktion des Systems zu testen (siehe Abbildung).

Wo kommt der Digitale Zwilling zum Einsatz? Und wie geht es weiter?

Der digitale Zwilling wird momentan intensiv im AutomatedTrain-Projekt genutzt. Er hilft uns vor allem dabei, die notwendige Bandbreite nicht-regulärer Szenarien abzudecken, die wir aus Sicherheitsgründen nicht real auf einem Testgelände nachstellen können. Aktuell prüfen wir, wie wir diese Simulation in ein qualifiziertes Serienprodukt überführen können. Nach Abschluss des Projekts können unsere Industriepartner auf Basis der gewonnenen Erkenntnisse direkt mit ihren Serienentwicklungen starten.

Vertiefende Informationen zum digitalen Zwilling bietet ein Fachartikel, der im Juni 2025 in der „ETR –Eisenbahntechnische Rundschau“ erschienen ist.

Link zum Artikel

*AutomatedTrain wird gefördert durch die Bundesrepublik Deutschland und die Europäische Union. Zuwendungsgeber sind das Bundesministerium für Wirtschaft und Energie aufgrund eines Beschlusses des Deutschen Bundestages sowie die Europäische Union.